一、学科发展历史

北京中医药大学自1956年建校,即建立了温病教研室,归属于中医学院(原基础医学院)中医临床基础系。温病学科是国家最早的硕士学位和博士学位授权单位之一;2002年作为中医临床基础学科重要组成部分被批准为北京市重点学科,2006年被批准为国家重点学科,2010年被批准为国家中医药管理局重点学科,2012年被评为校级优秀教学团队,2020年被评为北京高校优秀本科育人团队,2021年被评为教育部课程思政示范课程教学团队和教学名师,2023年被评为第二批国家级一流本科课程、获批国家中医药管理局高水平中医药重点学科——“中医疫病学”。

温病教研室历史资源根基雄厚,有一批国内外知名的专家教授。如工程院院士董建华教授是温病教研室首任主任。工程院院士王永炎教授、印会河教授等著名学者都曾在温病教研室任教。赵绍琴教授为全国著名温病学家,北京中医药大学终身教授,全国政协委员。孔光一教授为首都国医名师,全国首批五百名名老中医,全国第一、三、四批老中医药专家学术经验继承工作指导老师,享受国务院特殊津贴,全国优秀教师,首都劳动奖章获得者,卫生部“有突出贡献的中医专家”;胡定邦教授、刘景源教授、宋乃光教授均为首都国医名师,宋乃光教授为国家级突发公共卫生事件应急专家、全国第五批老中医药专家学术经验继承工作指导老师;刘景源教授为全国第五批老中医药专家学术经验继承工作指导老师。

温病教研室重视教学、科研与人才培养工作并进。在教学建设方面,教研室现为高等学校中医学类专业核心课程“温病学”课程联盟理事长单位、教育部首批虚拟教研室“温病学”虚拟教研室主任单位,获国家级省部级及以上教学成果奖10余项。自1995年主编普通高等中医院校协编教材《温病学》以来,2012年首次成为全国中医药行业高等教育规划教材《温病学》主编单位,至2021年主编出版“十四五”规划教材《温病学》,迄今参加全国教材编写工作已30余年,在全国“温病学”建设方面起到了引领作用。在科学研究方面,教研室以“温病学的辨治思路指导温病及临床各科相关热证的研究”为主要研究方向,运用多学科方法从理论、临床、基础实验等不同方面开展研究工作,获得省部级以上科研项目立项30余项,其中包含国家重点研发计划、科技部基础资源专项等国家重大项目;教研室教师以通讯作者或第一作者身份发表文章400余篇,包含F5000论文、ESI 1%论文等,并多次赴海外高校、国际会议汇报相关中医药研究成果。近年来,教研室与北京中医药大学东方医院、北京地坛医院、中国科学院计算所、国家纳米科学中心、北京交通大学等多家单位开展了以温病学为核心的交叉学科研究工作,为“讲明白、说清楚”的中医经典研究工作赋能。在人才培养方面,教研室至今共培养博士后6人、博士50余人、海内外硕士研究生150余人、徒弟100余人。经过几代人的艰辛努力,温病教研室名医辈出,教学科研成果丰硕,在 全国具有较大的影响力。

二、师资队伍

温病学教研室目前有专任教师7人。其中教授4人,副教授1人,副研究员1人,讲师1人。具有博士学位6人,硕士学位1人。温病学科是博士、硕士授予点,其中博士生导师4名,硕士生导师6名。搭建了老、中、青相结合的优良学术梯队。谷晓红教授为国务院政府特殊津贴专家,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师、首都名中医、全国首届杰出女医师,教育部课程思政教学名师、示范课程和教学团队负责人,北京高校优秀本科育人团队负责人,北京市优秀教师,首都劳动奖章获得者,岐黄杯全国中医药博士生优秀论文评选活动中优秀论文指导老师。教育部中医学类教学指导委员会主任委员,全国中医药教育发展中心主任,中华中医药学会感染病分会主任委员,教育部《温病学》课程联盟理事长,全国首批虚拟教研室《温病学》虚拟教研室主任,国家级一流本科线下课程《温病学》课程带头人,北京高校优秀本科育人团队负责人,国家重点研发计划和科技部基础资源专项首席科学家,国家中医疫病学传承创新团队负责人,国家重点学科中医疫病学学科带头人及中医临床基础学术带头人。赵岩松教授为孔光一教授师承弟子、博士后,是温病教研室现任主任,北京中医药大学优秀主讲教师和北京中医药大学优秀教师。于河教授为孔光一教授师承博士后,温病教研室副主任,校级青年教学名师。刘铁钢教授为北京市科技新星、首都前沿学术成果获得者、校级青年教学名师,国家重点学科中医疫病学后备学科带头人。刘果为第五批全国中医临床优秀人才培养对象。于河、刘果、刘铁钢、白辰、窦豆等一批中青年教师,成为温病教研室的新生力量。形成了理论与临床、教学与科研、传承与创新的学术梯队。

三、人才培养

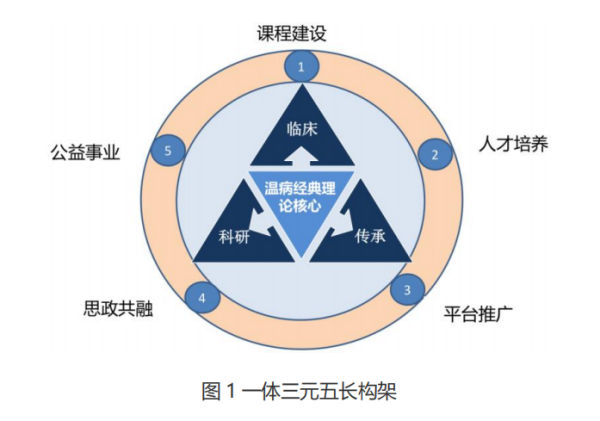

《温病学》课程是北京中医药大学骨干课程之一,温病学教研室承担全校《温病学》、《中医临床基本技能训练》、《中医疫病学》、《温病学辨证思维训练》、《温病学》双语课程等10余门课程的的教学任务,年均总学时数大于2000,授课对象包括五年制、5+3学制、九年制、留学生、继续教育等不同学制学生。并承担《温病学专题讲座》、《温病学临床应用拓展》、《中医经典选读——温病学》等研究生课程。我室主讲教师获得国家级讲课比赛二等奖、市级比赛三等奖、校级比赛特等奖以及一等奖等成绩。2020年,教研室结合人工智能技术、远程技术,搭建了融名老中医道术传承、中医经典智能实训、感染病门诊远端教学的温病学经典实训平台,与理论课教学形成了优势互补。并在开展教育教学工作的同时,开展了北京市教委教育科学规划课题、北京市教委共建项目、北京中医药大学教育教学课题等20余项教育教学研究工作,在思政建设、教学方法、教学设备等方面进行了研究拓展工作。温病育人团队秉承经典学科、经典地位、经典育人的原则,贯彻“研究型教学”教育理念,坚持以“学生为中心”,历经半个多世纪的艰辛努力、摸索实践,不断尝试改革与创新,形成了“一体三元五长”的北中医温病学特色育人范式。该范式在实践中不断完善与修正,成就了温病教研室育人团队的成长与发展,温病教研室名医辈出,教学成果丰硕,在全国具有较大的影响力。守正温病经典理论,以此为核心之“一体”,衍生并发展“传承”、“临床”、“科研”之“三元”。第一元“传承”是指创建温病传承育人体系,为守正“一体”的载体;第二元“临床”是指解决经典学科短板,为“一体”的重要改革;第三元“科研”是指开展温病学相关科学研究,为“一体”的完善和发展。一体三元有力保障了医教研工作有序围绕温病经典理论传承创新发展。为落实“临床”、“科研”、“传承”之“三元”,温病教研室发展“课程建设”、“人才培养师资培养”、“平台推广”、“思政共融”、“公益事业”之“五长”。五长为以上一体三元的实践与成果,是一体三元模式得以不断完善、补充、落地、应用、推广的具体实践。通过落实“五长”,促进“临床”、“科研”、“传承”之“三元”的融合及拓展,促进温病学经典的传承及发展。

温病教研室教师参与并主持编写全国《温病学》教材,主编“三北”协编教材《温病学》,二十一世纪《温病学》、新世纪“十五”《温病学》,以及“十一五”、“十二五”、卫健委“十三五”、“十四五”行业规划教材《温病学》、国家卫健委“十三五”规划教材、全国高等中医药院校研究生教材《温病学理论与实践》,国家中医药“十三五”规划研究生教材《温病学说理论与实践》、北京中医药大学温病学特色教材、国家“十四五”行业规划教材《中医疫病学》教材。在全国中医药院校广泛使用,其中,人卫版十三五规划教材《温病学》还获得国家卫健委十三五本科优秀教材奖和全国首届优秀教材二等奖。编写了温病实验课教材、见习、实习手册等一系列教材及教参,如《温病学同步练习册》《中医经典能力等级考试指南》《中医经典能力等级考试指南学习备要》、中医经典教学和临床高级参考丛书《中医药学高级丛书——温病学》《中医经典百题精解》《温病精义》等,受到广大师生欢迎。

举办了多期专业进修班,承办教育部中医类教指委的首届全国温病学高级研修班,倡导并组织开展了面向全国的中医经典能力等级考试。在全国举办了四届温病学论坛,传播北京中医药大学温病学术成果,2019年北京中医药大学成为中华中医药学会感染病分会主委单位,谷晓红教授任主任委员,发展委员、青年委员700余人,提高了学科在业内的学术影响力。在温病学科教育教学继承、改革与创新等方面做出了积极的贡献,温病教研室承担了国家级、部局级、校级等各级教学课题共十余项。包括:全国教育科学规划课题教育部重点课题、首都大学生思想政治教育课题,中医药人才人文素质实践教育体系建设、教育部本科教学工程项目、以及多项校级教育课题等。2020年,教研室获得北京市高校优秀本科育人团队等教学荣誉和称号;2021年,教研室获得首届国家全国教材建设奖:全国优秀教材奖《温病学》第3版,二等奖;2021年,教研室获得教育部课程思政示范课程、教学名师和教学团队;2023年,教研室获批国家级一流本科线下课程:温病学。

四、科学研究

温病教研室承担了多项国家级、省部级、校级等各级科研课题,谷晓红主持2022国家科技部科技基础资源调查专项“疫病文献辑录及中医药防治疫病知识体系构建与应用研究”、2018国家科技部重点研发项目“基于道术结合思路与多元融合方法的名老中医经验传承创新研究”、国家中医药管理局中医疫病学传承创新团队、国家自然基金面上项目、北京市教委研究生培养项目、北京市自然基金等,曾获得教育部科技成果一等奖。赵岩松主持中医药薪火传承“3+3”工程——“宋乃光名医工作站”、国家社科基金面上项目、国家中医药管理局中医疫病学传承创新团队子课题和多项传承、科研课题。于河主持国家自然基金青年项目、北京市社科基金面上项目、教育部新教师项目、国家中医药管理局中医疫病学传承创新团队子课题。刘果主持国家自然科学基金面上项目。刘铁钢主持国家自然基金面上项目、国家自然基金青年项目、科技部科技基础资源调查专项子课题、国家中医药管理局中医疫病学传承创新团队子课题、北京市科技新星人才项目。白辰主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目。

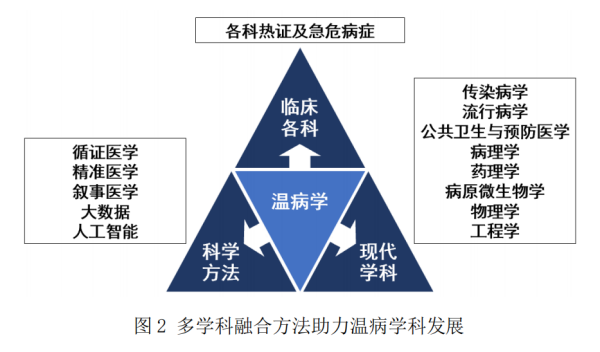

此外,北中医温病教研团队还指出,处在当今社会高速发展的时代,温病学教师团队,不应局限于地域,还应联合全国各大高校,各大教学医院,通过全国各种组织,例如教指委中医核心课程温病学联盟、中华中医药学会感染病分会等平台,紧密联系,团结奋进,以“守正创新”为指导思想,研究温病的预防、诊断、辨证、治疗、康复等,促进多学科交叉融合,包括临床各科、现代学科、科学方法,打造“教学-科研-临床”于一体的课程体系,助力温病学科的发展。如图2所示。

教研室教师先后主编、编校出版了各种专著、医著,包括:《文魁脉学》、《赵绍琴临证400法》、《赵绍琴临床经验集》、《赵绍琴内科学》、《温病纵横》、《赵绍琴温病学讲稿》、《宋乃光温病学临证心法》、《温病学八大名著》、《孔光一临证实录》、《刘景源温病学讲稿》、《新型冠状病毒肺炎中医诊疗手册》、《中医疫病诊疗助手系列》丛书《名方精选》和《医案》、《吴鞠通医学全书》、《温病临证破解》、《温病纵横谈》1-5五部、《中医疫病学学科发展报告》、总编《大医传承文库》系列专著等,其中《名老中医传承学》《对话名老中医》《全国名老中医效方名论》等获评“国家新闻出版署‘十四五’重点图书”。

五、学术传承

在名老中医传承工作方面,2008年建立首批北京市中医药薪火传承“3+3”工程——“孔光一名医工作站”,2011年成为首批国家中医药管理局名老中医经验继承工作室。2016建立北京市中医药薪火传承“3+3”工程——“宋乃光名医工作站”。2011年获孔光一名医工作站获北京中医药薪火传承贡献奖,2013年获首届北京中医药大学岐黄中医药基金传承发展奖。2015年孔光一传承团队获得北京中医药大学优秀传承团队。2022年建立谷晓红北京中医药大学教学名师工作坊。

基于相关工作室站建设和名老中医传承工作,在国家重点研发计划支持下,通过应用队列研究、数据挖掘、扎根理论等定性定量结合的多元研究方法,提出了名老中医传承应为“道”“术”两方面的内容,以及道术的科学内涵,首次提出名老中医的为人、为医、为师、为学都应是传承要素,并介绍多元融合方法、实施要点、研究范例,构建了多元方法的传承和推广模式,并创建了医疗、科研、传承、推广一体化的服务平台。为不同领域的传承工作提供方法、范式、平台,并适用于开展中医全人研究,以利于全面传承名老中医的“道”“术”经验。并构建了群体治疗同一种重大难治病的方法学范式,推广重大难治病的中医药治疗方法,提高中医药临床疗效,为中医药创新发展及推进“健康中国”建设发挥重要作用。